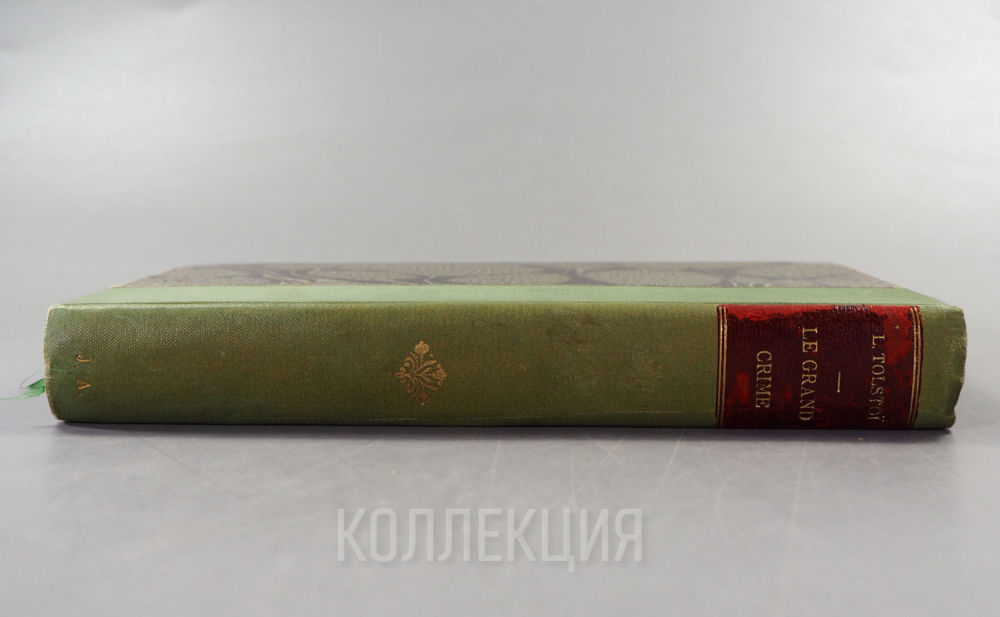

[Прижизненное] Лев Толстой. Великий грех: конституция и раздел земель, которым предшествует письмо царю. Перевод с русского Э. Гальперина-Каминского. Третья тысяча. [Lèon Tolstoï. Le Grand Crime: la constitution et le partage des terres, prècède d’une lettre au tsar. Traduit du russe par E. Halpèrine-Kaminsky. Troisième mille]. – Париж: Charpentier, Eugène Fasquelle, 1905. – 278, [1] с., владельческий переплёт, суперэкслибрис J.A., формат 19х12,5 см.

В статье «Великий грех» Толстой поставил один из наболевших вопросов эпохи – о «земельном рабстве», о «разрешении греха земельной собственности».

Мысль о том, что русский народ жаждет освобождения земли от частной собственности, что необходимо уничтожение «земельного рабства», горячо развивает Толстой в публицистике 1890–1900-х гг. В Дневнике 9 августа 1894 г. читаем характерную запись: «Очень живо сознал вновь грех владения землей...» (Т. 52, с. 131). По мере приближения первой русской революции земельный вопрос получал все большее значение. Именно в 1905 г. появляется ряд статей, в которых писатель стремился убедить общество в необходимости отмены земельной собственности: «К рабочему народу», «Единственно возможное решение земельного вопроса».

Статья «Великий грех» создалась в результате соединения двух замыслов. В Дневнике 16 апреля 1905 г. Толстой записывает: «Не мог работать. А очень хочется и изложение веры, и о Генри Джордже, которого прочел по Николаеву и вновь восхищен». Толстой читает книгу Г. Джорджа «Общественные задачи», в переводе с английского С. Д. Николаева (1861–1920), сторонника учения Генри Джорджа, автора теории «единого земельного налога»; несколько позже Толстой напишет к ней предисловие. Он настойчиво будет пропагандировать «единственное возможное решение земельного вопроса».

Толстой сообщает В. Г. Черткову о том, что им «пишется <...> о заступниках народа и о неправедности земельной собственности и Генри Джордже». Толстой убежден, что русский народ призван решить и важнейший вопрос о земельной собственности. Писатель особенно резко выражает свое неприятие политики капитализации, которую проводило правительство. Он постоянно писал, что разрушение общинного уклада жизни русского крестьянства, пропаганда чуждых ему идей закончится для России крахом.

С болью и негодованием писатель указывает на причины нищеты народа, живущего земледелием: «Ему оставлена только малая часть земли, которой он должен кормить себя и всех паразитов, присосавшихся к нему». Вновь, как в статье 1891 г. «О голоде», Толстой использует яркий публицистический образ: «Паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Предельно сжато, остро звучит вывод Толстого: «Хлеба не хватает оттого, что земли нет».

Писатель прямо заявляет, что «захват земли неработающими людьми есть великий грех». Он горячо и настойчиво доказывает, так, чтобы это стало явным для всех, что «земля не может быть предметом собственности». Выполняя добровольно принятую на себя обязанность «адвоката 100-миллионного земледельческого народа», который «страдает от захвата земли частными владельцами и не переставая вопит об этом», Толстой содействовал тому, чтобы этот «назревший вопрос» был «разрешен». Он пропагандирует возможность решения проблемы российского землевладения посредством единого земельного налога, предложенного американским экономистом и публицистом ХIХ в. Генри Джорджем (1839–1897).

Толстой призывает осознать «свой великий, давнишний грех» перед народом и верит, что «этот грех, как всякий грех», наконец «должен быть развязан».

По свидетельству Д. Маковицкого, Толстой хотел, чтобы статья «Великий грех» была напечатана в «Русской мысли» или «Вестнике Европы».

Статья была отправлена в журнал «Русская мысль», где появилась в июльском номере за 1905 г. с небольшими сокращениями и примечаниями, оговаривающими расхождение редакции либерального журнала с Толстым по существенным и важным вопросам.

В том же году была перепечатана отдельной брошюрой издательством «Посредник», появилась и в издании «Свободного слова» с заглавием «Великий грех» и с подзаголовком «О земельной собственности». Первый – корректурный – вариант вступления к статье «Великий грех» был озаглавлен «Необходимый переворот. Из неизданных писаний Л. Н. Толстого».

О письме царю:

В 1902 году, когда Лев Николаевич был сильно простужен и думал, что умирает, он решает написать «политическое завещание», письмо императору Николаю II. Он вспоминает про навещавшего его великого князя Николая Михайловича и отправляет ему телеграмму с вопросом: готов ли выступить посредником между Толстым и Николаем II? Князь сразу соглашается. Буквально из последних сил Толстой заканчивает письмо императору. Это уже не политическое послание, скорее поучение старца молодому человеку, послание из прошлого века нынешнему.

«Любезный брат! — пишет граф. — Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку — брату. Кроме того, еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти… Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию и его представителю — царю, то, что везде при встречах вас в Москве и других городах толпы народа с криками "ура" бегут за вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам, — это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых. Если бы вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне: старосты, сотские, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду и в слякоти без вознаграждения с своим хлебом по нескольку дней дожидающиеся проезда, вы бы услыхали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно несогласные с любовью к самодержавию и его представителю».

«Самодержавие есть форма правления отжившая, — пишет Толстой, — могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел».

Дальше он переходит к теме ликвидации частной собственности на землю. «В наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение ее поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение».

31 января 1902 года издатель Суворин узнает, что министр внутренних дел запретил выставлять портреты Толстого. «Совсем не надо 50 лет, чтоб Толстой дождался памятника, а Сипягин позорного клейма на свой идиотский лоб, — возмущается в своем дневнике Суворин. — Неужели этот господин с кем-нибудь советуется и ему поддакивают в его глупых распоряжениях?»

Следом идут другие указания: как быть с вероятными похоронами Толстого. Процессии и шествия запретить, поместить гроб в грузовой вагон, затянутый черным сукном и перевезти в Ясную Поляну. Но Толстой вновь выздоравливает. Смерть отступает — но никакого ответа от царя Толстой так никогда и не получит.

Илья Даниилович Гальперин-Каминский (фр. Ély Halpérine-Kaminsky, псевдонимы — Каминский, Echos и другие; 28 марта [9 апреля] 1858, Васильков Киевской губернии — 6 декабря 1936) — переводчик русской и французской литературы, филолог, популяризатор науки, журналист. Переводчик произведений русских писателей на французский язык (Пушкина, Гоголя, Л.Толстого, Тургенева, Достоевского, Салтыкова-Щедрина и др.) и французских — на русский язык (А.Доде, Золя, В.Сарду и др.).

Состояние: переплёт потёрт, загрязнён; некоторые страницы надорваны и частично утрачены; карандашные пометки; разлом между авантитулом и титулом.